士業専用ダイヤル

- ホーム

- 士業に役立つ不動産評価まめ知識

- ちょい聞きチャンス

士業に役立つ不動産評価まめ知識

鑑定士にいつ聞くの? 〜遺産分割・遺留分減殺〜

2020/07/01軽く数千万円の差に

弁護士さんからのご相談が最も多い分野です。

遺産分割調停・審判や遺留分減殺請求において、

不動産の評価額は非常に大きな関心事です。

払う方からすると、不動産価格は安い方がよく、

貰う方からすると、不動産価格は高い方がよい。

全部売って現金で分けるときは問題ないのですが、

実際は現物分割や代償分割が多く、

不動産の評価額如何で取得できる物件や

やり取りされるお金が大きく変わってきます。

もしなんでも自由に希望が叶うのならば、

自分が取得する不動産は安く評価し、

他の相続人が取得する不動産は高く評価したいと思われるでしょう。

不動産の評価ってどうするの?

弁護士さんによって様々な主張をされますが、

以下のいずれかになることがほとんどです。

・固定資産評価額をそのまま使う。

・相続税評価額をそのまま使う。

・固定資産評価額を0.7で割り戻す。

・相続税評価額を0.8で割り戻す。

・不動産業者の査定書を出す。

・不動産鑑定士の鑑定評価書を出す。

■固定資産評価額をそのまま使う

固定資産評価額は、土地は時価の7割、

建物は時価で評価されています。

また、収益物件では、収益性も考慮されていません。

不動産の評価額が低いと主張したい側がよく使います。

公的な価格なので信頼性が高いとし、

固定資産評価額をそのまま使うパターンです。

土地は時価の7割なのはみんな知っているので、

ダメもとでとりあえずお金をかけず主張されることが多いです。

とはいえ、築年が古い建物や収益性が低い収益物件は、

固定遺産評価額>時価となっていることもあり、

安く言うつもりが逆に高かったとならないようにご注意ください。

一度だけですが、評価額を高く主張したい側から

固定資産評価額そのままを使って言われたことがあり、

さすがにビックリした記憶があります。

■相続税評価額をそのまま使う

国税の評価通達を使って算定されているのだから、

不動産の評価額として信頼性が高いと主張されるパターンです。

とはいえ、路線価は時価の8割となっていますし、

地価上昇が著しい地域では、実勢価格(時価)と乖離しています。

また、たまにあるのですが、

相続税に関する申告書類をそのまま添付されて、

小規模宅地特例などが適用された価格を主張されることも。

税務上の評価としては適正でも、

不動産の時価とは異なってしまうため注意が必要です。

■不動産業者の査定書を出す

どのような業界でも同じですが、

とても精緻に査定される方とそうではない方がいます。

一般的には、最終結果はしっかり押さえていても、

査定過程・根拠に問題があるケースが多いです。

色々計算したのに、急に半額エイヤ!と▲50%されるなど。

さらに、鑑定評価は、不動産鑑定士しか行うことができません。

不動産業者の査定書は、媒介契約に基づいて依頼者に提示されるものです。

そもそも媒介契約が存することが前提で、さらに目的外利用もできません。

弁護士さんからの依頼に基づいて、

遺産分割調停・審判のために価格査定を行っていると

不動産の鑑定評価に関する法律に違反する可能性が出てきます。

■不動産鑑定士の鑑定評価書を出す

私は不動産鑑定士ですので、

やはり鑑定評価書を一番オススメしたいです。

不動産鑑定士の鑑定評価書があれば、

裁判所も鑑定結果を踏まえて進めて頂けますし、

しっかりした根拠で説得力ある鑑定評価書であれば、

相手方の理解も進むのではないかと思います。

費用的にはどうしても上記より高くなってしまいますが、

相手が出してきた価格と数千万円、数億円と変わってくることも多く、

概算見込みだけでも鑑定士にご相談されることをご提案します。

あとでもっと高かったor安かったとなると、

依頼者さんとの間で大きな問題になることもあり、

相手の数字がどのようなものなのかを知るだけでも、

今後の方針を決めていくために有用ではないでしょうか。

鑑定士にいつ聞くの? 〜親族・関連会社間取引〜

2020/06/29みなし贈与に要注意!

親族・関連会社間取引において

「著しく低い価格」で不動産を譲渡すると、

あとでビックリ贈与税がかかってしまうことがあります。

(相続税法第9条)

このみなし贈与を防ぐためにも、

合理的に説明できる範囲で低く譲渡するためにも、

税理士さんからのご相談が非常に多くなっています。

親族・関連会社間取引

親子の利害が一致している場合、

どちらも同じ人が代表をしている会社など、

親子間や関連会社間の不動産の譲渡では、

譲渡価格を自由に設定できてしまう場合があります。

このように両手で自由にできそうに見える場合、

その取引価格はしっかりと説明できることが必要です。

「贈与」か「売買」か

親族・関連会社間での取引を

贈与で行うのか、売買をするのか。

これも大切な検討事項です。

贈与の場合は、相続税と同様に

評価通達が原則となってしまうので、

評価通達を度外視するような価格はリスクが高くなります。

一方、売買の場合は、贈与と違って

実際の客観的交換価値がどうなのかが中心となります。

評価通達を離れて、価格の自由度が上がり、

実際の市場価値をしっかり説明していくことになります。

そのため、売買資金の手当ては別途必要ですが、

適切な価格で「売買」をしたほうが

税務リスク低減(みなし贈与・税率等)には有用だと考えます。

「著しく低い価格」とは?

相続税法では、

明確な判定基準は定められていません。

所得税法では、

譲渡資産の2分の1に満たない額となっています。

東京地裁(平成19年8月23日判決)では、

相続税評価額の時価の80%という割合は、

社会通念上、基準となるべき数値と比べて

一般に著しく低い割合とはみられていないとしています。

(80%だったらセーフというイメージです。)

ただ、個々の事案を個別具体的に判断する必要があり、

相続税評価額の80%水準なら

全てOKではないことに気を付けてください。

以上から、時価の80%水準は意識しつつも、

個別具体的にどのような価格が妥当するか

しっかり検証していくことが大切だと考えます。

「みなす」と「推定する」

大学の法学部で最初に学んだ時を思い出します。

「みなす」は、反証することが認められない。

「推定する」は、反証することが認められる。

みなされてしまうと、

どんなに頑張って説明(反証)しても完敗です。

そのため、そもそもみなされないようにすることが

非常に大切になってきます。

鑑定士にいつ聞くの? 〜昭和の時代からの地代増額〜

2020/06/27昭和の時代からの地代

こんなコロナで大変な時期に地代増額!?

と思われるかもしれません。

しかし、最近お問い合わせがとても増えています。

特に、地代増額請求をする弁護士さんから。

「先代が昭和〇年に貸して、契約書もなく、地代も安いまま」

地代増額をしたいのですが、どうしたらいいでしょうかと。

どれだけ安いかというと、

本来なら月額10万円もらえるようなところでも、

月額数千円しかもらえていないということも多々あります。

どれだけ地代が上がるの?

契約の経緯や内容、今後の進め方次第ですが、

普通に地代が安いくらいだと20%〜30%アップまで。

上記の設例のように著しく安いと

現行地代の何倍かになることもあります。

ただ、一気に本来の地代水準まで上がることはなく、

最大でも(現行地代+相当地代)÷2くらいです。

地代増額は根気も必要

地代増額請求は時間がかかりますので、

できるだけ早く着手されることをオススメします。

「なんだ、すぐに本来の水準まで上がらないのか…」

そう落胆される方もいらっしゃいますが、

根気よく長期プランでじっくり上げていく必要があります。

たとえば、月5万円増額になった場合、

「なんだ、月5万円程度か」と思われることもあります。

しかし、長いスパンで考えると、

月5万円×12ヶ月=年60万円

年60万円×10年=600万円

何もアクションをしなければ、

これだけの差が簡単に出てしまうことになります。

積み重なると、大きな差になってきますよね。

また5年後、10年後など

時期を見て再度増額請求をして、

本来の地代水準まで上げていくことになります。

どうやったらいいの?

まずはお手元の資料を確認させてください。

その上で、以下の大事な2点をチェックし、

地代増額ができるかどうかご連絡させて頂きます。

■現行地代水準

どれだけ地代が低いと思っていても、

調べてみると適正水準だったor相場より高かった。

そんなこともあり得ます。

地代が割高だったと賃借人にわかってしまうと、

逆にブーメランで地代減額を請求されてしまうことも。

増額請求をする時は、事前のチェックが大切です。

実際に、ご相談があったうち1〜2割は、

逆に地代が割高だったので、増額請求はしない方が良いと

アドバイスさせて頂いたこともあります。

一方、地代が安いということであれば、

どの程度まで増額できる見込みがあるかも含め、

今後の進め方を一緒にご相談させて頂きます。

■直近合意時点

今の地代に決めたのはいつだったか。

地代改定の際には非常に重要です。

昭和初期からずっとそのままなのか、

バブルの頃で逆に割高になっているのか、

途中で改定して、直近は昨年改定したところなのか。

借地借家法にも、経済情勢の変動が

増減額請求の根拠の1つとされているように、

今の地代はいつ合意されて、

その後の経済情勢の変動はどうなっているのかが大切です。

継続地代の評価は難しい

地代改訂の際の評価は、「継続地代」といって

評価の手順が非常に多くて複雑になります。

そのため、評価をする鑑定士によって

結果も大きく異なる傾向があります。

どのような根拠やデータを用いて、どのように判断するか、

鑑定士としっかりご相談されることをオススメします。

鑑定士にいつ聞くの? 〜鑑定士による価格差〜

2020/06/25鑑定士による価格差は悪なのか?

鑑定士に評価を頼んだのに結果が大きく違う。

こんなご質問をよく頂きます。

国家資格を有する専門家である

鑑定士が評価をすると全て同じ結果になるのか。

否!必ずしも同じ結果になるとは限りません。

市場で需要の中心となる価格帯(中心価格帯)

不動産の価格は、「1+1=2」というように

ただ1つの正解が求められるものではありません。

不動産の価格には、

市場で需要の中心となる価格帯(中心価格帯)

があります。

1万円札とペットボトル

1万円札は誰が見ても1万円の価値です。

しかし、たとえばペットボトルではどうでしょう。

定価が150円だとして、

ホテルでは200円、スーパーでは100円など

価格に幅があることが当然です。

ここでペットボトルが1,000円とか10円だと

高過ぎたり安過ぎたりして、ビックリしてしまいます。

賞味期限切れなのか、金箔でも入っているのか、

理由が気になりますよね。

不動産の価格もこのペットボトルと同様に、

適正な価格帯(中心価格帯)があります。

ペットボトルだと、

高 め = 200円

普 通 = 150円

これらはやや高い安いがあるものの、

全く納得しないという人はいないのではないでしょうか。

一方、10円や1,000円では、

納得できる理由が無いと信用しにくいですよね。

これと同じことが不動産でも言えます。

評価の根拠に納得できるか

価格が違うから良い悪いではなく、

その評価の根拠はどうなっているか、

納得できるか、説得力があるかを見てください。

その上で、どうして違いが出ているのか。

評価の前提となる条件と各種数値の根拠を

しっかり見ていくことが大切だと考えます。

他の鑑定士さんが作成された評価書のレビュー、

これも鑑定士への“ちょい聞き”チャンスです。

ストライクゾーン

昔は、適正な価格帯を

ストライクゾーンに例えたりしていました。

上記のペットボトルの例で言うと、

1,000円 = ワイルドピッチ

200円 = ストライク高めいっぱい

150円 = ストライクど真ん中

100円 = ストライク低めいっぱい

10円 = ワンバウンド

というイメージでしょうか。

100円と200円なら、倍半分も違うのに

ストライクはストライクなので

どちらにも言い分があって

引き分けということも考えられます。

まとめ

鑑定評価書は、不動産鑑定士が

自己の専門的学識と経験に基づいた判断と意見を表明し、

その責任を明らかにすることを目的とするものです。

価格のみを見て良し悪しを判断することなく、

しっかり内容を確認してご判断ください。

わかりにくい時は“ちょい聞き”サービスで!

鑑定士にいつ聞くの? 〜コロナで賃料減額〜

2020/06/23コロナで賃料減額

飲食店などのテナントさんを顧問にお持ちの先生方は、

新型コロナウイルスの影響によりテナントの売上が激減し、

固定経費である家賃の支払いが大きな負担になって

頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

家主さんにとっても一大事

一方、テナントから賃料減額を請求されて、

今後の金融機関への返済や次の入居の有無など

頭を悩ませているオーナーさんを顧問に持つ

先生方も多いのではないでしょうか。

何か根拠となる資料が欲しい

賃料減額をなんとかお願いするにしても、

賃料減額をなんとか阻止するにしても、

何か理由がないと言いにくいですよね。

そんな時も鑑定士への“ちょい聞き”チャンスです。

賃貸借契約の内容や経緯は千差万別

この資料があればどんな賃料減額にも使える!

そんな資料はまずありません。

賃貸借契約の内容や経緯は千差万別です。

いつから契約したのか、これまでの支払い状況はどうか、

そもそも現在の賃料は高いのか安いのか、

個々の事情に応じて必要となる資料は異なります。

詳細は個別のご相談になりますが、

全体的な方針としては以下のとおりですので

少しでも参考になればうれしいです。

テナント・入居者

できる限り賃料減額を要請して、手元資金を確保してください。

ただ単に賃料減額を請求しても通りませんので、

今だけ賃料減額をしてもらえたら、

今後も引き続き賃料を払っていけると説明できることが大切です。

・融資・給付金・支援制度を活用してください。

民間金融機関の特別融資、特別家賃給付金、住居確保給付金等

国土交通省:柔軟な措置の実施を検討するよう要請

・賃料減額をオーナー(大家さん)と交渉してください。

これまでの信頼関係を踏まえ、客観的に納得できる内容で。

単純に賃料を減額してもらう(〇%の賃料減額を希望)

期間限定で賃料を減額してもらう(〇ヶ月だけ〇%の賃料減額を希望)

預けている敷金・保証金を賃料に充当してもらう 等

オーナー(大家さん)

コロナの影響で、賃料が当然に減額されるわけではありません。

できる限り賃料減額の影響を最小限に留め、

テナントさんと一緒に生き残る方法を考えていきましょう。

・テナントに融資・給付金・支援制度の活用を勧めてください。

賃料減額より前に、テナントの支払い能力を減らさないように。

・金融機関への返済に支障がない範囲で対応を検討してください。

単純な賃料「減額」ではなく、期間限定減額や支払いの「猶予」など。

賃料減額→不動産価格下落→担保価値下落に直結しないように。

概ね3ヶ月〜6ヶ月の滞納がないと、賃貸借契約は解除できません。

次の入居見込みの有無、これまでの信頼関係等を踏まえて判断を。

鑑定士にいつ聞くの? 〜空室が多い収益物件〜

2020/06/19最初に結論

古くてボロボロで誰も住んでいないようなアパート。

鑑定士の大好物です。

規模が大きく、鉄骨造や鉄筋コンクリート造だと最高です。

固定資産評価額や通達評価より価格が大きく下がります。

儲からない物件は価格が低い

今回は収益物件についてです。

収益物件とは、店舗事務所ビル、賃貸マンション、賃貸アパート等です。

最近は相続対策などで収益物件も非常に増えてきています。

その中でも、人気がない、老朽化しているなどの理由で

借り手がなく空室が多い物件はありませんか?

もしくは、周辺と比べて賃料が安すぎる物件など。

おそらく前回も取り上げた築20年以上の

古い建物であることも多いのではないでしょうか。

収益物件は収益価格で決まる

収益物件の不動産広告をご覧になったことはありますか?

「満室想定〇〇万円」「利回り〇%」など

様々な数字が目に飛び込んできたのではないでしょうか。

そう!

収益物件はどれだけ儲かるかで価格が決まるのです。

どんなに坪単価が高くても、儲からなければ価格は低くなります。

路線価だけが価格じゃない

弁護士さんは、裁判で固定資産評価額をよく使われます。

会計士さんや税理士さんは、路線価に基づいた通達評価。

どちらもその収益物件がいくら儲かるかは考慮されていません。

土地は固定資産税路線価や相続税路線価で算定され、

建物は築年に基づいた減価償却のような考え方で算定されているからです。

もちろん、そもそもの路線価を求める際には、

標準的な賃料を想定した収益性も考慮して決められていますが、

「この土地とこの建物」という個別具体性はありません。

しかし、上記のとおり、収益物件の価格は

「この土地とこの建物」コンビでの収益性で決まります。

ここに価格が違ってくるポイントがあります。

本来マーケットで普通に考慮されていることが考慮されていない。

これでは価格が違ってきて当然ですよね。

見方を変えれば価格が変わる

このように固定資産評価額や通達評価としては正しくても、

本来の見方である収益性からの検討を行うことで、

鑑定結果(時価)が大きく変わってくることがあります。

逆に高くなることも

空室が多いボロボロ収益物件が好きと書きましたが、

逆に築年やグレードに比べて賃料が高く、

“良い子”な物件は固定資産評価額や通達評価より高くなります。

大規模修繕、日々の維持管理の良否など

しっかりと個性を見てやることによって

収益物件の適正な価格を求めることができるのです。

鑑定士にいつ聞くの? 〜古い建物〜

2020/06/17

いつでもなんでも聞いてください

どんな時に鑑定士に相談すればいいかわからない。

そんなお言葉をよく頂きます。

どんなことでもご相談頂けることが一番うれしいのですが、

どうしても遠慮してくださったりすることもあるかと思います。

そのため、こんな場合は鑑定士が使えます!と

事前にお伝えしておくと良いのではないかと考えました。

これを見れば簡単!

こんな時に鑑定士に聞けばバッチリシリーズです。

築20年以上は“ちょい聞き”チャンス!

築20年以上の建物があったらご相談ください。

登記簿で新築年月日を見ればすぐにわかりますし、

築年がわからなくても、見に行って古かったらチャンスです。

木造よりも、鉄骨造や鉄筋コンクリート造がよりチャンス。

規模が大きくて、共同住宅・店舗・倉庫・工場が大好物です。

(軽量鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造を含みます。)

建物の評価は、固定資産評価額を使われるのが一般的だと思います。

上記のような築年が古い建物は、評価額と時価との乖離が大きいです。

評価額をそのまま使うか、時価(鑑定評価)を使うかで、

結果が大きく変わってくることになります。

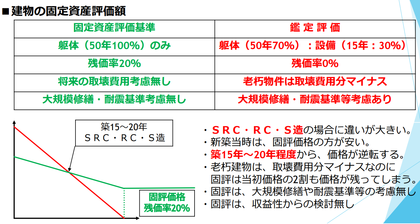

どうして違ってくるのか

固定資産評価額は、躯体と設備に分けたりせず、

全てを躯体として長期の耐用年数が設定されています。

そして、原則として経過年数だけで評価額が決まります。

(鉄筋コンクリート造で50年など)

さらに、長期の耐用年数が満了しても、

残価率が20%となっているため、

どれだけ古くても当初の20%は価値が残ってしまいます。

でも、実際には、建築確認や完了検査の有無で

金融機関からの融資も変わってきますし、

設備部分は法定耐用年数でも15年ですし、

大規模修繕や耐震補強の費用なども必要ですし、

最終的には取壊費用分マイナスになってしまいます。

実際のご依頼でも、1億円の評価額だった建物が

半額になったりして、インパクトは非常に大きいです。

逆に評価額より高くなることも

面積が変わる増改築は固定資産評価額に反映されますが、

大規模修繕や維持管理の良否は反映されません。

そのため、評価の直近の大規模修繕をされていたり、

良好な維持管理で価値が維持されている建物は、

評価額より時価のほうが高くなる場合もあります。

まとめ

建物は「固定資産評価額そのままでOK」と思わず、

その評価額はどのような前提で算定されているのか?

しっかり中身を見ていくことで大きな差が出てきます。

先生方のコンサルティング力アップの一助になれば幸いです。

士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

- 不動産評価によるメリットがどれくらいあるか知りたい

- クライアントにどのような戦略的な提案ができるか知りたい

- 相手方が出してきた不動産評価の内容や意図が知りたい

などなどお気軽に「ちょい聞き」してください!

TEL:077-596-5753(電話受付:平日 9:00〜17:00)

※当事務所は士業専門の不動産鑑定サービスを提供しておりますので、一般の方からのお問合せはご遠慮いただいております。ご了承ください。

※一般の方はこちら ≫公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会