士業専用ダイヤル

- ホーム

- 士業に役立つ不動産評価まめ知識

- 公的土地評価

士業に役立つ不動産評価まめ知識

不動産鑑定士の仕事 〜公的土地評価〜

2020/11/08【一物五価】

土地の価格は、同じ場所、同じ面積、同じ条件であっても、

必ずしも同じ価格になるとは限りません。

土地の価格には「一物五価」といって、5つの価格があります。

公示地価、基準地価、相続税路線価、固定資産評価額、実勢価格です。

このうち、実勢価格以外の価格は、

不動産鑑定士が公的土地評価業務として従事しています。

不動産鑑定士と聞いても知らない方が多いですが、

実はけっこう身近な存在なんです。

【公示地価(地価公示)】

地価公示法第2条が根拠法令です。

国土交通省土地鑑定員会の決定により、

地価公示調査組織規程に基づき、

地価公示に係る鑑定評価員が募集されます。

委嘱申請を提出し、要件を満たすと

地価公示の鑑定評価員に委嘱されることができます。

応募要件を抜粋すると以下のとおりです。

・直近3年間の間に鑑定評価業務に従事し、

不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価を

年3件以上行っていること。

・各年1月1日において65歳未満であること。

・不動産の鑑定評価に関する法律による懲戒処分、

国による行政手続法に基づく行政指導、

(公社)日本不動産鑑定士協会連合会等から懲戒処分

を受けたことが無いこと。

その他にも、評価員の業務を適切に実施でき、

幹事就任依頼があった場合に引き受けられること、

地価公示の信頼を損なうおそれがない者等があります。

しっかりマジメに仕事してないと委嘱されません。

【基準地価(地価調査)】

国土利用計画法施行令第9条が根拠法令です。

公示地価は国から委嘱されますが、

同じように都道府県から委嘱されるのが

地価調査の鑑定評価員です。

その年の地価公示の鑑定評価員に

委嘱されている不動産鑑定士であれば、

地価調査の鑑定評価員になれることがほとんどです。

地価公示の場合と同様の要件が必要となります。

【相続税路線価】

相続税法第22条が根拠法令です。

「路線価等を定めるための鑑定評価及び

意見価格等の調査等業務」が毎年公募されますので、

希望届出書を提出し、要件を満たすと

鑑定評価員及び土地評価精通者として

委嘱されることができます。

地価公示と同じような従事者資格の要件があり、

近畿の場合は大阪国税局に希望届出書を提出します。

【固定資産評価】

地方税法第341条が根拠法令です。

3年に一度の評価替業務のほか、

毎年の時点修正業務を行います。

市町村が独自に不動産鑑定士を選任しますので、

選任される要件も市町村によって異なります。

毎年固定資産税が上がった!下がった!

と話題になりますが、その上昇率や下落率を

判定しているのは不動産鑑定士なんです。

【実は身近な鑑定士】

公示地価や基準地価は、発表されると

新聞の一面に載るくらい大きなニュースになります。

相続税路線価は、相続の時だけではなく、

売買や様々な場面で価格を知るための

身近な情報ではないでしょうか。

固定資産税は、毎年納付通知が届きますので、

最も身近なものかもしれません。

実は身近な不動産鑑定士。

少しでも親近感を持って頂けるとうれしいです。

不動産の時価は今いくら? 〜一物五価・固定資産税評価額〜

2020/06/15

最も身近な評価額

毎年4〜5月頃に送られてきて、

あ〜また税金払わないとかぁ…と思う固定資産税。

普段は最初の税額合計を見ることが多いと思いますが、

ページをめくっていくと役立つ情報がいっぱいです。

課税明細書には、土地1筆、建物1棟ずつの評価額が載っています。

色々な価格が載っていますが、「評価額(価格)」欄を見てください。

土地は評価額÷0.7、建物は評価額そのままが

固定資産評価で言うところの「時価」になります。

公示地価や基準地価は、周辺の価格しかわかりません。

相続税路線価は、路線価からさらに様々な計算が必要です。

それに比べ、固定資産評価額は、

その土地・建物そのものの価格を出してくれていますので、

角地や不整形等を考慮して再計算する必要はありません。

もちろん土壌汚染や方位など考慮されていない項目もありますが、

身近にある資料で不動産の価格を知るのに

これほど便利なものはありません。

建物の固定資産評価額に注意

逆に、築20〜30年ほど経つと、時価より高くなる傾向があります。

相続、株価算定やM&Aの場面では、

固定資産評価額を活用されるケースも多いですが、

建物の価格が異なると、相続税額、株価やM&A価格に大きな影響が出てきます。

単純に固定資産評価額を使うのではなく、

ざっくりでもいいので、鑑定士に時価を聞くことをお勧めします。

固定資産評価も鑑定士が評価

固定資産評価も不動産鑑定士が評価しています。

相続税路線価と同じく、全ての路線を評価できませんので、

最も平均的な代表選手(標準宅地)を不動産鑑定士が評価して、

その価格をベースに市町村が全ての土地の評価額を算定します。

固定資産税は、3年に1度評価替を行います。

地価上昇の場合は、3年に1度だけ土地評価額が上がります。

地価下落の場合は、毎年下落分が土地評価額に反映されます。

固定資産評価制度

<概要>

・根拠法令:地方税法

・実施機関:市町村

・価格時点:1月1日(3年毎)

・公表時期:4〜5月頃

固定資産税を課税するための評価です。

固定資産税にも路線価があり、

地価公示価格(時価)の7割を目途としています。

土地価格は、実際は建物があっても、

建物がないものとした更地としての価格です。

課税明細書の土地「評価額」をご覧ください。

仮に「70,000,000円」と記載があれば、

70,000,000円÷0.7=100,000,000円が

固定資産評価に基づく時価となります。

なお、建物は7割評価ではありませんので、

そのままの価格が時価となります。

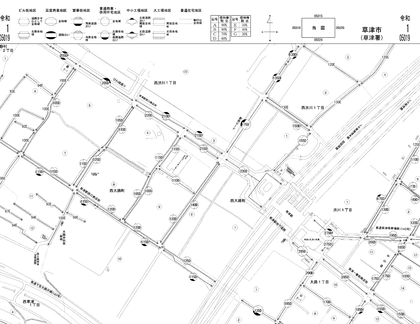

<全国地価マップ>

https://www.chikamap.jp

不動産の時価は今いくら? 〜一物五価・相続税路線価〜

2020/06/13

土地の値段といえば路線価

このあたりの土地、今いくら?

そんな時はまず路線価が参考になるのではないでしょうか。

景気が良い時は「路線価の〇倍」といわれたり、

相続税の算定に使われること等からも、

不動産価格の指標として最も関心が高いと思います。

相続税路線価も鑑定士が評価

毎年国税庁が路線価を発表していますが、

相続税路線価も不動産鑑定士が評価しています。

もちろん全ての路線を評価できませんので、

最も平均的な代表選手を不動産鑑定士が評価して、

その価格をベースに国税庁(国税局)が路線価を敷設しています。

コロナの影響はほぼ入っていません

相続税路線価は毎年7月に発表されますが、

1月1日時点の価格ですので、

新型コロナウイルスによる影響はほとんど入っていません。

よく見ると当たり前のことなのですが、

コロナショック後に発表される価格ですので、

なんとなくコロナも考慮されているような気になってしまいます。

出来上がりの価格ではありません

公示地価、基準地価、固定資産評価額は、

評価対象地そのものズバリの価格が出ています。

しかし、相続税路線価は最終加工前の価格。

あくまでも計算のスタート地点を教えてくれているだけです。

公示地価、基準地価、固定資産評価額が

すぐに食べられる料理が出てくる「外食」だとすると、

相続税路線価は「中食」というイメージでしょうか。

下ごしらえはしてあるので、最後の調理は自分でしてねと。

借地権割合についても同じことが言えます。

借地権があれば、路線価の借地権割合を単純に乗じて求めるのが

一般的な方法なのではないでしょうか。

路線価の借地権割合は、

「標準的使用に係る建物が存在し、かつ、

地域における標準的な借地契約等を締結し、

標準的な賃料を支払っている場合」の割合です。

周りと全く違う建物が建っている、

借地契約が非常に特殊な内容になっている、

賃料が相場より高いor安い等の場合、

路線価の借地権割合とは異なる可能性があります。

借地権割合が異なると、価格も異なります。

業務に大きな影響が出てきますので、

対象借地権がどのような内容か精査することが大切です。

相続税路線価

<概要>

・根拠法令:相続税法

・実施機関:国税局長

・価格時点:毎年1月1日

・公表時期:7月初旬

相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。

地価公示価格(時価)の8割を目途としていますので、

たとえば「160」と記載があれば、

160,000円/㎡÷0.8=200,000円/㎡となります。

実際に土地上に建物があっても、

建物がないものとした更地としての価格です。

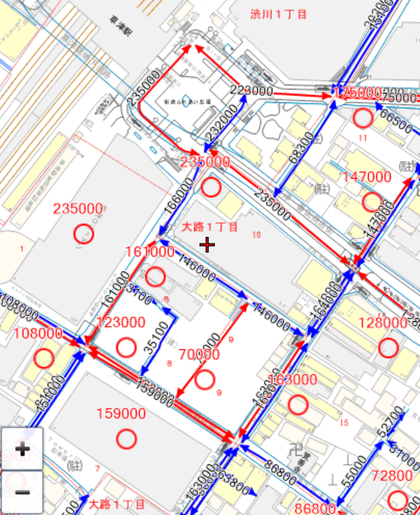

<路線価図>

不動産の時価は今いくら? 〜一物五価・基準地価〜

2020/06/11

コロナの影響が考慮された初めての公的価格

基準地価は、毎年7月1日時点価格を出します。

そのため、今年の基準地価は

公的な土地評価として最初の公表データになります。

(今年も9月下旬頃に発表される予定です。)

固定資産税が上がるか下がるか予測できる

この土地の固定資産税は来年どうなるのか。

税額が上がるのか下がるのか。

業務を進めていく上で気になったり、

依頼者から質問されたことがある方も多いのではないでしょうか。

基準地価の動向を見れば、

来年の固定資産税(都市計画税を含む)がどうなるのか

ある程度予測することができます。

公示地価と同じ下記のシステムで

近傍の類似する基準地価の地点の変動率を調べられます。

<土地総合情報システム>

https://www.land.mlit.go.jp/webland/

公示地価と同じように、基準地価の番号も

住宅地は「地名−〇」、商業地は「地名5−〇」、

工業地は「地名9−〇」となっています。

調べたい場所と類似する基準地価の地点をクリックすれば、

「対前年変動率(%)」の欄が出てきます。

変動率+〇%と上昇している地点は、

来年が評価替年度でなければ、来年も今年と同じです。

逆に、来年が評価替年度であれば、来年税額は上がります。

一方、変動率−〇%と下落している地点は、

評価替年度に関係なく、下落は毎年反映されますので、

来年の税額も今年より下がることになります。

地価が変動率0.0%と横ばいの地点は、来年も今年と同じです。

固定資産税は、3年に1度評価の見直しを行います(評価替年度)。

令和3年が次の評価替年度ですので、

3年間上昇が続いていた地域は、3年分の地価上昇が

一気に固定資産評価額に反映されることになります。

(負担調整措置等で、税額はそこまで一気には上がりません。)

基準地価(地価調査)

<概要>

・根拠法令:国土利用計画法施行令

・実施機関:都道府県

・価格時点:毎年7月1日

・公表時期:9月下旬

国土利用計画法施行令第9条に基づき、

都道府県知事が、毎年7月1日時点における

標準価格を判定するものです。

実際に土地上に建物があっても、

建物がないものとした更地としての価格です。

土地取引規制に際しての価格審査や

地方公共団体等による買収価格の算定の規準となることにより、

適正な地価の形成を図ることを目的としています。

公示地価と同様に、基準地価も時価を評価しています。

急激な価格変動の際に、実勢価格と基準地価の乖離が

生じてしまうのも公示地価と同様です。

不動産の時価は今いくら? 〜一物五価・公示地価〜

2020/06/09

自分で簡単に土地の時価を調べたい

顧問先や依頼者から相談を受けて、

ざっくりでいいから土地の時価を自分で調べてみたい。

鑑定士に“ちょい聞き”してくださるのが一番うれしいですが、

そうは言ってもこれくらいで聞くのは…

と思われる時もあるかもしれません。

本当にざっくりざっくりの概算でしたら、

公的な土地価格の指標を使って求めることができます。

一物五価

土地の価格は、同じ場所、同じ面積、同じ条件であっても、

必ずしも同じ価格になるとは限りません。

土地の価格には「一物五価」といって、5つの価格があります。

公示地価、基準地価、相続税路線価、固定資産評価額、実勢価格です。

ただ、“五価”といっても、それぞれ関連性がありますので、

うまく活用できると、先生方のコンサルティング力アップに繋がります。

会社の事業所や工場、依頼者の自宅等の価格は今いくらなのか。

現在の時価は、簿価よりも高いのか安いのか。

そして、どれくらい差があるのか。

相続・事業承継・株価評価・決算・不動産担保などの場面で、

大きな影響を与えることになります。

公示地価(地価公示)

<概要>

・根拠法令:地価公示法

・実施機関:国土交通省

・価格時点:毎年1月1日

・公表時期:3月下旬

地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が

適正な地価の形成に寄与するために、

毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を公示するもので、

社会・経済活動についての制度インフラとなっています。

(令和2年地価公示では、26,000地点で実施)

<調べ方>

下記の「土地総合情報システム」から、

評価の対象となる不動産の近傍の標準地を検索することで、

おおよその価格を調べることができます。

標準地にはそれぞれ番号が付いていて、

住宅地は「地名−〇」、商業地は「地名5−〇」、

工業地は「地名9−〇」となっています。

住宅地の価格を調べたいのに、商業地の5−〇や

工業地の9−〇の価格を使ってしまうと、

間違った価格を求めてしまうことになります。

一軒家の住宅地の価格を調べたいのに、

大きな工場の価格を使っても仕方ありませんよね。

<土地総合情報システム>

https://www.land.mlit.go.jp/webland/

1つの標準地を2名の不動産鑑定士が評価しています。

建物が建っていても、建物が存しない更地としての価格です。

また、実際の取引は一気に階段状に価格が変動しますが、

公示地価は実際の取引よりも緩やかに価格が変動します。

そのため、急激な価格の変動があると、

公示地価がすぐには実勢価格に追い付けないために、

タイムラグで両者に価格差が出てしまう場合もあります。

また、毎年1月1日時点価格であるため、

発表時期は3月下旬ですが、

1月1日以降の影響は次年度に反映されることになります。

そのため、令和2年に入ってからの新型コロナウイルスの影響は

現在発表されている令和2年の公示地価ではなく、

来年発表される令和3年の公示地価で反映されることになります。

どのような評価条件で価格が出ているかによって、

同じように見えても結果が大きく異なることになりますので、

「この価格の評価条件はどうなっているのか?」

しっかり確認しておくことがとても大切です。

士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

- 不動産評価によるメリットがどれくらいあるか知りたい

- クライアントにどのような戦略的な提案ができるか知りたい

- 相手方が出してきた不動産評価の内容や意図が知りたい

などなどお気軽に「ちょい聞き」してください!

TEL:077-596-5753(電話受付:平日 9:00〜17:00)

※当事務所は士業専門の不動産鑑定サービスを提供しておりますので、一般の方からのお問合せはご遠慮いただいております。ご了承ください。

※一般の方はこちら ≫公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会